将工作与劳动者相匹配亚洲除了要应对抚养比上升这一挑战外,还需考虑将工作转移到劳动者所在的地方。这反过来又需要大规模提高新增劳动群体的生产率。

抚养压力大亚洲发达市场和中国的老龄化速度达到美国和欧盟的2倍亚洲部分地区的老龄化速度很快。中国、日本和韩国的老年人口已经(或到2050年将)位居世界前列。在发达亚洲和中国,老年人比例将分别达到34%和30%,几乎是亚洲新兴市场(16%)和印度(13%)的两倍。在整个亚洲,抚养比将从2022年的47%上升到2050年的58%。发达亚洲和中国的老龄化速度则达到美国和欧盟的两倍。美国和英国的年龄中位数从30岁提高到40岁用了50多年,韩国用了15年,日本用了22年,中国预计用23年。总体而言,到2050年,该地区64岁及以上的人口将比现在增加约4.25亿,相当于法国、英国和美国人口的总和。

劳动力失衡到2050年,发达亚洲和中国(“亚洲老龄化地区)的劳动年龄人口将减少2.5亿。其他地方也会有新的劳动力,但生产率要低得多。

从整体上看,亚洲的劳动力人口特征具有互补性。新兴亚洲和印度新增的2亿劳动年龄人口几乎可以抵消中国和发达亚洲劳动年龄人口的减少。但总数仍然会减少约5000万人。

农业人口向城市的流动有助于劳动力恢复增长。即使在城市化程度已经较高的中国,到2050年,农业劳动力的比例也可能从22%降至12%,农业劳动者将减少8700万。这虽然缓解了工业部门老龄化带来的冲击,但工业部门的劳动力储备仍会减少2900万他们需要共同支持起更加庞大的老龄人口1.

但最大的变化发生在印度,预计该国农业劳动者比例将急剧下降,从2022年的46%降至2050年的29%。印度的非农部门预计将新增2.23亿就业人口”。这对印度妇女尤其意义重大,其中有60%的人目前从事于自给性农业5.

跨境劳动力流动的增加或价值链的转移也可以减轻老龄化对劳动力市场的影响。前者发生的概率小于后者。有过大规模移民处理经验的亚洲国家/地区寥寥无几。2020年,中国移民人口占总人口的比例为0.1%,日本为2.2%,韩国为3.4%。相比之下,澳大利亚和新西兰均为30%,美国为15%,加拿大为20%。这些国家/地区正在采取一些措施,利用政策手段来鼓励和管理移民。韩国宣布了一项更加开放的移民政策,目的之一是向外国人扩大就业签证的范围和期限,并为多元文化家庭提供预算支持。但这恐怕无法从根本上改变现状。

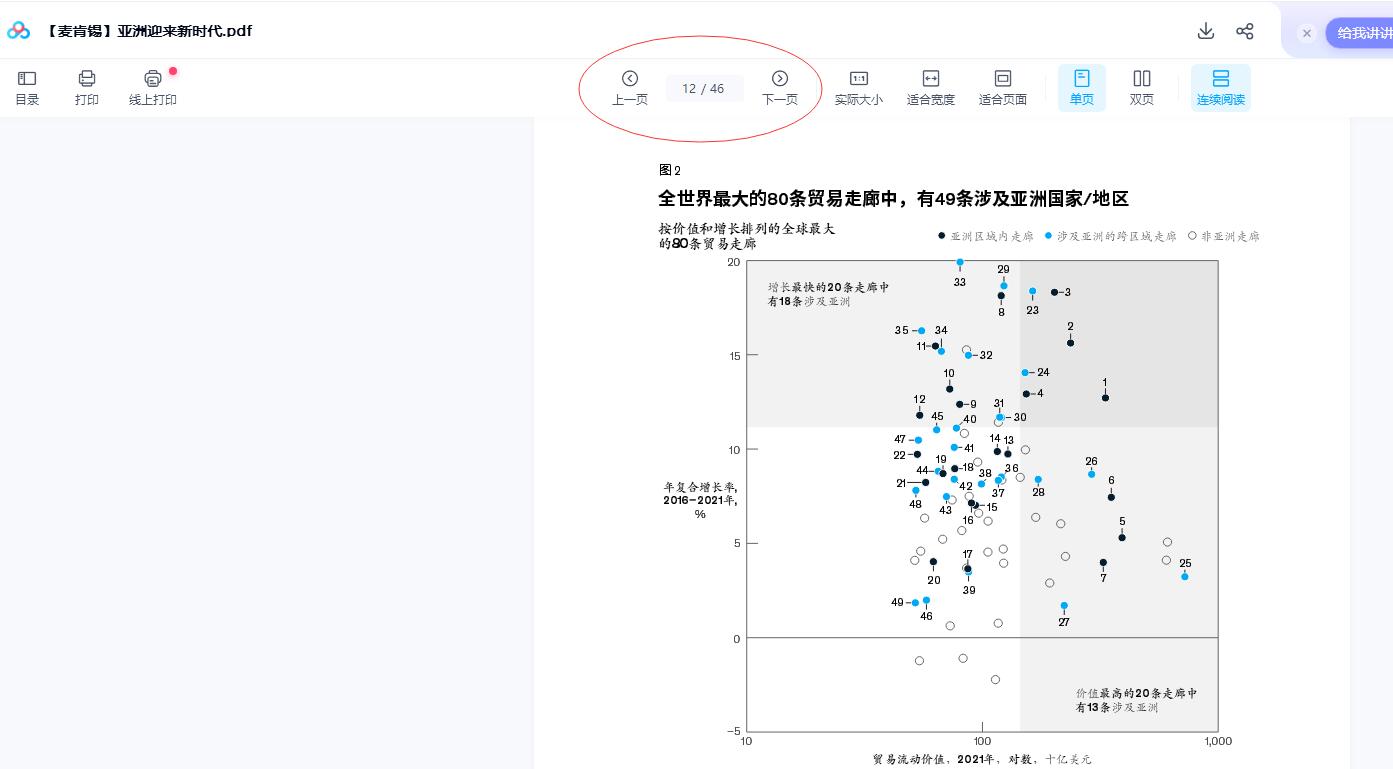

更有可能的是,至少在短期内,人们不会为工作而迁移,但工作会迁移到人们身边。“中国+1战略可能会对这一趋势形成促进。2015至2021年期间,流向东南亚国家联盟成员国的外国直接投资增长了约80%,其中来自中国的投资增长了50%。

人口结构:提高生产率,对抗老龄化

人们常说:“人口决定命运。”人口结构的变化可能很缓慢,但却拥有无所不能的力量。过去,亚洲有大量的年轻农村人口纷纷进城,从人口结构上为从农业向工业的转型奠定了基础。但现在,中国和发达亚洲正在经历迅速老龄化,而在生产率较低的亚洲经济体,劳动年龄人口和非农产劳动人口却在不断增加。亚洲能否利用其互补的人口结构优势提高生产率,以抵消老龄化的负面影响?在老龄化日益严重的亚洲,企业能否为劳动者提供再培训,通过自动化来提高生产率?

亚洲享受了人口红利,但老龄化正在加速

自1990年以来,亚洲已有11亿人摆脱了极端贫困。这一成就得益于劳动年龄人口激增、劳动力向工业化和城市化迁移,以及生产率激增等有利因素的共同作用。

在“市场时代,亚洲几乎拥有最理想的人口结构。1990至2022年,全球有55%的劳动年龄人口增长来自亚洲。此外,该地区劳动年龄人口的增长速度快于其总人口增长速度。

除了有利的人口结构外,城镇化以及与之相关的农业人口转移,都对全球工业劳动力的供应产生了巨大的积极影响。亚洲的城市人口比例从1990年的40%上升到2022年的48%。中国的城市人口增长了2倍,印度增长了2.3倍。劳动力结构也发生了变化。在1990至2022年期间,中国的农业就业比例从49%下降到22%,亚洲总体比例从48%下降到28%。

但在整个亚洲,仍有很大一部分人口从事农业工作,这表明城市化还有很大的发展空间。例如,印度和中国分别有45%和22%的劳动者从事农业工作。美国的这一比例还不到2%。预计到2050年,中国的城市化率将从目前的62%上升到80%,印度将从35%上升到53%。到2050年,仅这两个国家的城市人口就将增至6亿左右。劳动年龄人口比例较小,但非农部门劳动力占比较大,这两股力量的相互抵消将会决定未来的走向。

生产率的大幅提升为亚洲的人口结构形成了补充,对其丰富的劳动力资源蕴含的经济力量起到了放大作用,在中国尤其如此。从1990到2022年,中国的生产率提高了14倍多,印度提高了4倍多。农村人口向城市迁移是背后的重要原因。在如今的印度,农业劳动者的生产率只有非农业劳动者的1/4.自2000年以来,中国的生产率增长约有35%来自农业生产的转移,其余部分则来自资本所带来的工业生产率的超高增长。